常滑を詠む 応用知識 鯉江方寿翁陶像

常滑西小学校の東にある天神山の頂上に陶祖鯉江方寿翁の陶像が建っています。鯉江方寿は天保の頃(1830~1844年)常滑に連房式登窯を導入し、新田開発や木型を用いた近代土管の開発に成功した偉大な人物です(昭和43年:市有形文化財)。

大正元年、鯉江方寿翁の陶像製作について常滑陶器同業組合(現:とこなめ焼協同組合)から平野六郎に依頼がありました。平野六郎は東京へすぐさま出張して、東京の美術学校や工業学校の教授へ指導を仰ぎ、色々な銅像を見学して回ります。

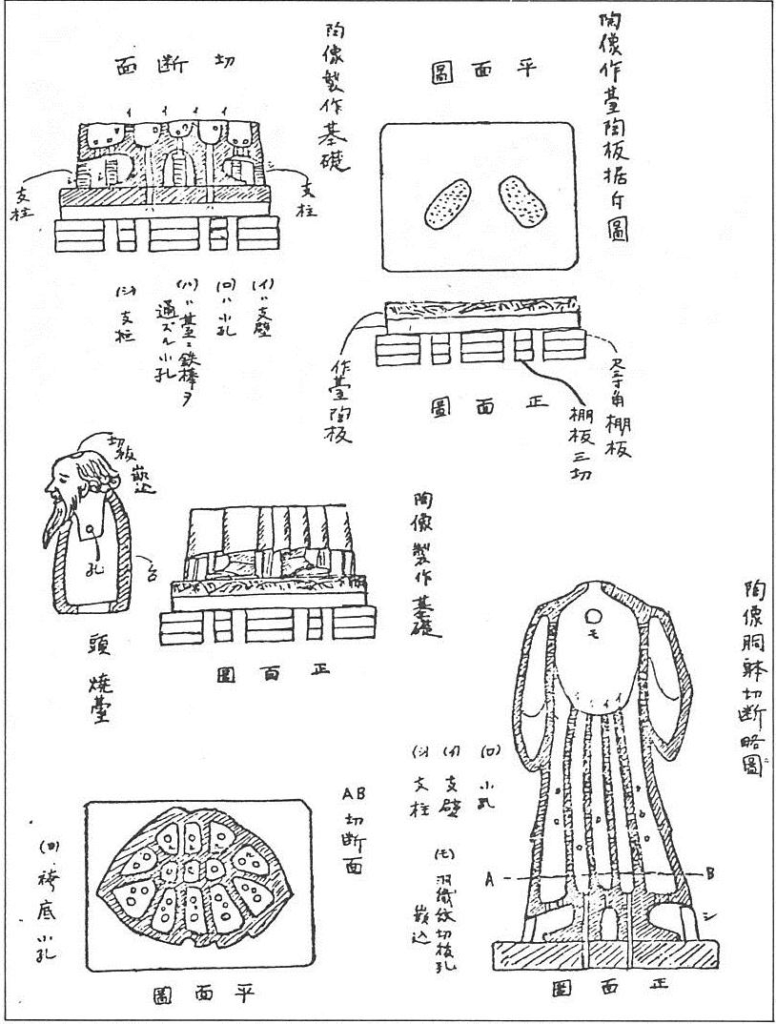

平野六郎は常滑に帰ってくると、さっそく陶像製作の準備にとりかかります。陶像の顔は内藤陽三が作成した同翁の胸像、自作の坐像及び写真などを参考にし、体形は方寿の息子をモデルにしています。その製作はスケッチをもとにして土の調合や釉薬の調整をおこなわれ、さらに四分の一サイズの陶像を試作するという念の入れようでした。当時の設計図が平野六郎の日記に記されています。それによれば、棚板の上に作台陶板を置いて、その上に草履(ぞうり)、両足から作り始め、中を空洞にしながら徐々に首の部分まで作り上げています。そして、頭は焼成後に首の穴に差し込んで取り付けられるように別に作られています。この鯉江方寿翁の陶像は大正2年に常滑陶器学校(現:常滑高等学校)の丸窯で焼成されますが、焼成途中に台が倒れ、大破してしまいます。その時の陶像の頭部がとこなめ陶の森陶芸研究所に所蔵されています。

平野六郎は諦めることなく、失敗したその翌日から再び陶像製作に取りかかります。今回は前回の反省を生かし、大型の平地式石炭窯を借りて、頑丈な土台の上で焼成しています。大正3年1月26日、2回目の陶像製作は無事に成功しました。

完成した陶像は常滑陶器学校の校庭に設置されていましたが、鯉江方寿翁生誕100年にあたる大正10年10月に天神山のふもと、現在の常滑市消防団の分団車庫のあるあたりに設置されます。現在の天神山に移築されるのは昭和4年頃です。

鯉江方寿翁像の高さは2m60㎝、台を含めると6m60㎝ととても大きく、初めて天神山を訪れる人はそのスケールと陶製であることに驚きます。一見、どこも壊れていないように見えますが、陶像の頭部の蓋が昭和34年の伊勢湾台風で飛ばされてしまいます。それを当時の常滑陶器館の館長であった森下才一郎が偶然発見しました。頭部の蓋の裏には「大正三年十月三日記之平野六郎」と刻まれています。

(吉田弘著「鯉江方寿翁の生涯」より)

(とこなめ陶の森蔵)

鯉江方寿翁陶像の頭部の蓋

(とこなめ陶の森蔵)

陶像の裏に回ると、鯉江方寿の功績が漢文で書かれています。陶像の台は窯の煙突を連想させるような形状で上部と下部に白色タイル、中央に赤のレンガが積んであります。赤レンガの部分を間近で見ると、覆輪目地(ふくりんめじ)と呼ばれる手法が用いられていることがわかります。覆輪目地とは、目地の断面がかまぼこのように盛り上がった化粧目地のことで、レンガの美しさを最も際立たせる効果があります。平成24年に復元された東京駅の赤レンガも覆輪目地で復元されており話題となりました。

台座に刻まれた方寿翁の略歴

台座の覆輪目地

他にも白色タイルと赤レンガの間に黄色と赤のモザイクタイルを用いた装飾や、台の下部にアカンサスの葉をモチーフにした黄土色のテラコッタが帯状に張り付けられています。テラコッタは建築装飾陶器のことで、常滑では明治40年代から昭和10年代まで盛んに作られており、犬山市の明治村に移築されている帝国ホテルにも常滑の建築陶器が使用されています。このようにみると、鯉江方寿翁の陶像は近代の技術が見事に結集して建てられていることがわかり、後世に残していかなければならない大変貴重な文化財といえます。